「ゴローで働く事に興味があるけれど、何をするのか分からなくて不安…」という方のために、ゴローに入社された方に最初にお任せする業務を簡単にご説明させて頂きます。製靴に関する知識・経験は無くても大丈夫です。

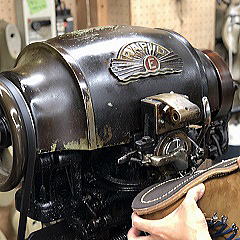

初めのうちは単純な作業ですが、疎かにできない重要な工程です。最初は道具や機械に慣れ、基本的な資材を覚えることに重点を置きます。

工場編です。(店舗スタッフも募集予定です)

☆パーツの準備

シートや板材から指定の部品を機械で型抜きします。

靴の中に入れる「芯」等は機械を使って薄く漉きます。

☆パーツ類の下処理

表面処理のために材料をグラインダーで削ります。

必要な部位にプライマー(表面処理剤)や接着剤を塗ります。

☆甲革(靴の上部分)の仕込み

ハトメ(靴ひもを通す穴)やホックを打ち込みます。

☆革の裁断・運搬

革を切る包丁でパーツを切り出します。数kgの重量がある革の出し入れを伴います。

☆修理作業

繁忙期になると多くの修理靴が持ち込まれます。

リペア業務(簡単なものからスタート)もあります。

上記以外にも作業は多岐に渡ります。

ゴローは底付け作業を機械で行いますが、その他の工程には手作業が多く残ります。慣れが必要な物については段階を踏んで作業に加わってもらう流れになります。

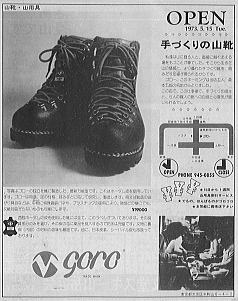

有限会社ゴローは1973年に誕生しました。

有限会社ゴローは1973年に誕生しました。画像は1973年6月号の「山と渓谷」に掲載されたオープン時の広告です。当時の親方は森本五郎、紳士靴はもとよりスキー靴スケート靴などジャンルを問わない名人でした。

自ら店を構える以前は方々の靴メーカーから仕事を請け負っておりました。当時の仕事場は自宅の押し入れを改造した狭い空間でした。電球の下での作業、夏は吹き出る汗を木べらで拭いながら靴を作ったそうです。冬は冷え込むため股座に火鉢を挟み下半身に毛布を巻いての作業でした。

メーカーの下請け、OEM生産を経て自らの会社を立ち上げた理由は自分たちの納得する材料で品質を追求するためでした。

発足当時の職人は5名、伝統的な製法と素材を用い数多の登山家の足元を支えました。古いカタログにある「チャレンジャーの記録」には偉大な冒険家が名を連ねます。(クリックで拡大)

時代に伴い靴も変遷して行きます。

スキー靴から始まったプラスチック化の波に危機感を覚えたゴローはより登山靴に注力するようになります。新素材の模索の中で森本勇夫が目を付けたのが「ゴアテックス」でした

雑誌「山と渓谷」1984年8月号にはゴアテックス内装をうたった弊社の広告があります。軽く、濡れずに蒸れにくい靴は革新的でした。「鉄人運動靴てつ」「ブーティエル」は改良を重ねながら現在まで続いております。

今でも倉庫にはFRPを用いた高所靴やカーボンファイバー製の中底など創意工夫に満ちた先輩たちの足跡が残ります。

幾度かの「登山ブーム」を経験しました。お客様のニーズもまた変化するものです。かつてのような「冒険」に革製登山靴を使用される方は減りました。ただ「冒険」の語意が「険しきを冒す」ことならば標高や距離が冒険の必要条件ではありません。これからもゴローは「冒険家」の足元を支え続けたいと思います。この取り組みに共に携わる仲間を募っております。

ぜひご連絡下さい。

応募先 03-3945-0855 担当 森本

このページの先頭へ

shop info店舗情報

有限会社 ゴロー

〒113-0021

東京都文京区本駒込6-4-2

TEL.03-3945-0855

FAX.03-3943-8902